KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

こんにちは!

AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。

今回のテーマは「福利の法則は伝わる話し方の基本!」についてお伝えしていきたいと思います。

面接では「伝わる」話し方が求められます。

そのためには、「福利の法則」を身につけるとよいでしょう。

これは、KOSKOSが開発した「相手にわかりやすく自分の意見や考えを伝える」ためのコミュニケーション・スキルです

復唱(F)…面接官の質問を繰り返す

結論(K)…最もいいたいことは先に伝える

理由(R)…結論に対する根拠を示す

以上(I)…発言を締めくくる

![]()

それぞれの頭文字「F」「K」「R」「I」を取って、「福利(・・)の法則」と名付けました。

イメージが湧くように具体例を示します。

「あなたの長所は何ですか?」という質問をされた場合、福利の法則で答えると、例えば次のようになります。

「はい、私の長所は(F)人を巻き込むリーダーシップ能力です。(K)その理由は、バスケ部のキャプテンとして、創部以来初となるインターハイ優勝に導いたからです(R)以上です。(I)」

いかがでしょうか?

シンプルですが、これならあなたの意見や考えがストレートに相手に伝わるはずです。

1回あたりの回答は短めです。

長くても1分以内にまとめましょう。

「会話のキャッチボール」という言葉がありますが、

「ポンポン、ポンポン……」とテンポよく会話が行き来するイメージです。

中には、相手のことを考えずに「会話のドッジボール」を展開してしまう人がいます。

一方的な思いをドーンとぶつけているイメージです。

これではあなたの思いは相手にとって重い(・・)だけです。

ぜひ、あなたも福利の法則をマスターして、面接官との会話のキャッチボールを楽しみましょう。

〇 これだけは押さえておきたい頻出質問

福利の法則をマスターしたら、次に質疑応答の想定問答集を作ることをおすすめします。

面接の質問には2種類の質問があります。

「想定内の質問」

「想定外の質問」

この2つです。

想定内の質問とは、あらかじめ面接官から聞かれることが予想できる質問です。

具体的には、「志望理由」「入学後の研究」「卒業後の希望」など。

想定外の質問とは、「まさか、そんなことが聞かれるなんて!?」と意表を突かれる質問です。

例えば、研究とはまるで関係のない「面接官の趣味について」など。

慶應SFCの場合、大体、面接の後半で話題が振られることが多いのですが、

合否にはほぼ関係ないと思っていいでしょう。

前者については、すでにお伝えした福利の法則で答えていくのが基本です。

以下に慶應SFCの面接官がよく聞く質問をまとめました。

□志望理由について

□高校生活について

□入学後の研究について

□自己PRについて

□キミ自身の性格、適正について

□卒業後の進路、ビジョンについて

□評定平均値(内申点)について(特に成績が悪い人は要注意)

□最近気になるニュース、時事問題について

□経費支弁者について

□最後に質問しておきたいことについて

これらは本番で面接官から聞かれる可能性が極めて高い質問です。

自信を持って答えられるように準備しておきましょう。

「実際に質問されるのはこの中からほんの数問だろう」

そう考えて2つ、3つしか準備をしないようでは逆転合格者になるのは難しいでしょう。

「あのとき、もっとしっかり準備をしておけばよかった……」などと後悔しないようにしっかりと準備を行いましょう。

〇 「カード作り」は丸暗記のためではない

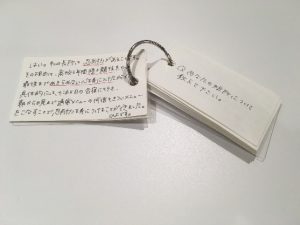

想定内の質問については回答をまとめたら、写真のように質疑応答カードを作って内容を覚えましょう。

事実、面接会場に行けば、直前までカードをめくってシミュレーションしている人を何人も見かけるはずです。

これは決して珍しい風景ではありません。

何のために質疑応答カードを作るのでしょうか?

それは内容を丸暗記して話すためではありません。

もちろん、面接本番でカードをチラチラ見ながら話すなどということはあり得ません。

そのようなことをしても、慶應SFCの面接では到底太刀打ちできません。

丸暗記をしても無意味です。

面接官から「この受験生は偽物だ」と失望されかねません。

そうなったら面接官の関心は次の受験生へと向いてしまうでしょう。

「そんなものは必要ない」とタカを括る人がいますが、

このカードを作っておくと、どこでも容易に面接練習ができるため、思いの外、便利です。

骨の折れる作業ではありますが、ぜひ腰を据えて作ってみましょう。

50カードくらい作成すれば十分ですが、100以上のカードを作成する人もいます。

ここまでくると、あとは時間との兼ね合いです。

表面には、面接官が聞く可能性のある「質問」を書き、

裏面には、それに対するキミの「回答」を書く。

裏には、必ずしも全文を書く必要はありませんので、

回答の「キーワード」を書いておけばよいでしょう。

〇 想定外の質問への対処法

想定内の質問に対しては回答を練っておくことが必要です。

ぶっつけ本番で答えるよりも、あらかじめまとめておいた方が、うまく伝えられるに決まっていますが、

事前に準備していない質問が飛んできた途端、頭が真っ白になってしまうようではいけません。

コンピテンシー面接を乗り切るには、柔軟性が必要です。

そうなると、慶應SFCの面接対策の場合、前述したような想定内の質問に対応できるようになったら、

あとはそれ以上、一問一答で答えられる数を増やすよりも、

一つひとつの質問を掘り下げられても対応できるようにしておくことが大切です。

ただし、それも前項でお伝えした「福利の法則」を使って乗り切ることができます。

しかし、想定外の質問についてはどうすればよいのでしょうか。

具体例を示します。

「TPPの正式名称を答えてください」

このような質問をされたとします。

福利の法則を使えば、次のように答えることができます。

「はい、私はTPPの正式名称について、今は答えることができません。(申し訳ございません。)なぜなら、高校1年次に学習した内容のため、現在は失念してしまったからです。(入学までにしっかりと復習して答えられるようにしたいと思います。)以上です。」

いかがでしょうか?

ただ「わかりません」と答えるよりも、はるかにスマートで、気遣いができるといえるでしょう。

一口に「答えられない」といっても、原因は様々です。

「高校1年生の時に学んだ内容で忘れてしまったのか」

「普段は答えられるのに、緊張からど忘れしてしまったのか」

「はたまた、そもそも習っておらず、知らない知識なのか」

このように、答えられない理由はいくつか考えられます。

変に取り繕う必要はありませんので、正直に答えられない理由を伝えましょう。

一番良くないのは、その場で黙り込んでしまうことです。

面接官にしてみたら、受験生が何を考えているのかなどサッパリわかりません。

その後、いきなり泣き出すようでは、もう挽回はできないでしょう。

今回は「福利の法則は伝わる話し方の基本!」についてお伝えしてきました。

いかがだったでしょうか?

もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。

また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。

KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。

次回は「評定(内申点)が悪い人の切り抜け方」についてお伝えしていきたいと思います。

どうぞ、ご期待ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

質問、相談大歓迎!