KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

こんにちは!

AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。

今回のテーマは「勝つ!小論文の書き方」についてお伝えしていきたいと思います。

◆減点されない書き方には型がある

小論文では、いかに減点されないかが大切だとお伝えしました。

では、減点されないためにはどうすれば良いのでしょうか?

その答えは、「減点されない書き方」を身につけることです。

勝つ小論文には型があります。

この型をマスターすれば、減点を防ぐことができます。

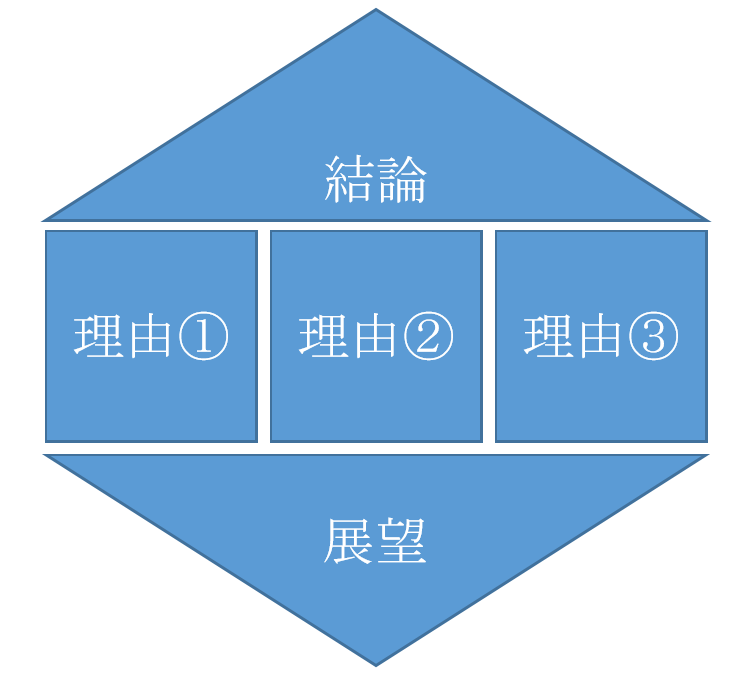

その型こそ、「ダイヤモンドメソッド」です。

ダイヤモンドメソッドは、特定の試験に限定されず、AO推薦入試から就職、公務員試験まであらゆる小論文に対応できます。

ところで、あなたは「守・破・離」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

もともと、武道や茶道で使われていた言葉です。

具体的には、次の3つのステップにわかれています。

第1ステップとなる「守」とは、先生が教えてくれる「型」をマスターする段階。

第2ステップとなる「破」とは、基本となるその型にアレンジを加える段階。

第3ステップとなる「離」とは、型を離れ、まったく新しい「自分流」を確立する段階。

あなたも勝論文を書きたいのなら、小論文を勝ち抜いた先輩が学んだ型、

ダイヤモンドメソッドを確実にマスターすることが大事です。

では、ダイヤモンドメソッドについて詳しくお伝えしていきます。

◆ダイヤモンドメソッドは「三部構成」

ダイヤモンドメソッドの構成についてお伝えします。

構成とは、何をどの順番で書くかということであり、勝つ小論文を書く上で、極めて重要な意味を持ちます。

ダイヤモンドメソッドは三部構成で成り立っています。

具体的には次の通りです。

第一部:結論

第二部:理由

第三部:展望

ひし形に見えるので、私はこの型を「ダイヤモンドメソッド」と名付けました。

小論文全体に占める各パートの割合は、おおよそ次の通りです。

第一部:15〜20%程度

第二部:50〜60%程度

第三部:15〜20%程度

小論文に説得力を持たせる核となるのは「理由」のパートになります。

全体に占める割合についても注意を払ってください。

【第一部】結論

第一部の「結論」についてお伝えします。

小論文の書き出しでつまずかないために簡単なコツがあります。

それは「設問をオウム返しすること」です。

これならきっと誰でもできるでしょう。

難しいことを考えずに、一文目はまず設問をそのまま書き写せば良いのです。

そっくりそのままで結構です。

そうすることで、設問に対して的確に答えることができます。

「ワンパターンに見られるのではないか」

「面白みがないと思われるのではないか」

そのように不安視する人もいるかもしれませんが、それだけでは減点対象になりません。

設問をそのまま反映させているので、凝った書き出しも必要ありません。

「守・破・離」でもお話ししたように、慣れるまでは徹底的に「守」に忠実になってください。

基礎が身についていない状態で自己流のアレンジを加えようとすると失敗の元です。

設問のオウム返しからスタートしたら、次に早速、「結論」を書きましょう。

最後まで読まないと結論がわからない小論文は好ましくありません。

勝論文は読み始めてすぐに明快に結論が伝わります。

第一部を書く際は、「結論ファースト」を絶対に忘れないでください。

また、その際、結論は歯切れよく伝えましょう。

受験生の小論文を添削していると、賛成とも反対とも言えない、「どっちつかず」の結論を書いている人を見かけます。

このような曖昧な書き方は大きく減点されます。

【第二部】理由

第二部の「理由」についてお伝えします。

すでにお伝えしたように、小論文に説得力を持たせる核となるパートです。

このパートの良し悪しが、小論文の評価を分けます。

結論に対する理由は必ず「3つ」書いてください。

1つでは足りないですし、4つも5つもあると多過ぎます。

3つがベストなのです。

KOSKOSではこれを「椅子の理論」と呼んでいます。

1本脚では立ちません。

2本脚でも安定しません。

3本脚があって、やっと椅子としての機能を果たすのです。

コンサルタントも著名な講演家も、「伝える」ことを仕事にする多くの人が理由は3つ挙げるようにしていると言います。

あなたの身の回りの伝え上手な人も理由は必ず3つ挙げて説明しているはずです。

「3つの理由」は勝論文の鉄則だと覚えておいてください。

理由を書く際は、「なぜなら、〜」「その理由は、〜」といった文言で書き出します。

その際は、呼応表現に気をつけてください。

つまり、文末は「〜だから」で終えるということです。

こういった呼応表現ができていない人がいますが、これは減点対象になります。

ちなみに、理由を書く際には、効果的な順番があり、インパクトの強いものから順に「後」に持ってくると説得力が上がります。

つまり、次の順番です。

3番目にインパクトのある理由

↓

2番目にインパクトのある理由

↓

最もインパクトのある理由

逆に徐々に説得力の弱い理由が挙げられると、尻つぼみの印象を与えてしまいます。

前述のような書き方をすれば、読み手を飽きさせず、最後まで惹きつけることができるでしょう。

【第三部】展望

第三部の「展望」についてお伝えします。

このパートはズバリ、小論文の〆になります。

ここまで書いたら、勝論文の完成は目前です。

それにも関わらず、「ここには何を書けば良いのか困る」という受験生は多いです。

仮に、続きが何も思い浮かばなかったとしても、本論と関係のない内容を書いてはいけません。

そのような方法で文字数だけを稼いでも減点対象になりかねません。

「書くべき内容がなかったのだな」と、採点官にはお見通しです。

ここで書くべき内容は大きく次の二つです。

□まとめ

□今後の展望

まとめについては、第一部で述べた結論をもう一度、表現を若干変えて伝えます。

このときに、最初と最後で意見が違ってしまっては小論文として失格です。

その上で、今後の展望について触れてみましょう。

今後の展望については、第一部、第二部を踏まえて、将来の抱負について書きます。

□課題に向けて身近にできることを述べる

□将来的に達成すべき目標を設定する

□これからの社会動向について考察を述べる

こうした内容です。

ただし、繰り返しますが、関係のないことで字数を埋めてはいけません。

いくら抱負といっても、感情を前面に押し出した「気合い系」の文章は歓迎されません。

「これからも頑張ります」

「よろしくお願いします」

このような意気込みや挨拶文はマイナスです。

最後の一行まで説得力のある文章で埋めるように努めましょう。

スッキリとしたまとめを書くことができると、小論文全体が引き締まります。

もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。

また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。

KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

質問、相談大歓迎!