KOSKOSブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

こんにちは!

AO推薦入試専門塾 KOSKOSスタッフです。

今回のテーマは「視覚効果を意識して“伝わる”自由記述を作成しよう!」についてお伝えしていきたいと思います。

〇 情報量は多い方がよいのか?

「これでもか!」というくらい情報を詰め込んでいる自由記述を見かけます。

文字もアリのように小さく、虫めがねで見なければ読めないのではないかというあり様です。

欲張って、情報を詰め込み過ぎてはいけません。

自由記述も志望理由書同様、相手の立場になって作ることが大切です。

では、文字情報はゼロが理想なのかと聞かれると、そうとはいえません。

確かに、詰め込み過ぎは読みにくいのですが、

だからといって、言葉足らずでは審査官に伝わりません。

下手にすると、スカスカな印象を与えてしまうことさえあります。

せっかく2枚あるのですから、バランスを取ってみるのもいいでしょう。

1枚目は大きくイラストや写真で見せて、2枚目で補足説明をしていく方法もあります。

説明文がほとんどない分、意図を汲み取ってもらえないリスクはありますが、インパクトは十分に出すことができます。

他にも、1枚目、2枚目とも、視覚に訴えながら文章でも説明していくバランスの取り方もあります。

あなたなりにいくつかパターンを試して見るといいでしょう。

その上で、おさえておいてほしいポイントがあります。

それは、「余白」です。

伝わる自由記述を作成するために「余白」は極めて重要な役割を果たします。

余白を活かすことで、具体的に次のようなメリットが生まれます。

□情報が引き立つ

□情報が整理される

□レイアウトが洗練される

多くの受験生は余白について「余っているもの」と誤解していますが、

その程度の認識では、逆転合格は難しいでしょう。

前回お話したように、どんな事に対しても「意味」を想像し考える癖を付けるとようにしましょう。

シンプルに整理されている自由記述には必ず「余白」があります。

この余白こそが、自由記述をワンランク上に押し上げているのです。

余白を上手に活用している人の自由記述は垢抜けています。

心理的な効果をいえば、上手に隙間を活用することで読み手の視線を誘導したり、

相手に考える時間を与えたりすることができます。

余白には読み手の思考や感情を徐々に推移させる機能が備わっているのです。

また、余白はそうでない部分に対して集中力を上げたり、注意喚起することにもつながります。

あえて膨大な余白を設けることで、本当に伝えたいこと一点に集中させることができるのです。

さて、どこを変えれば、読み手は集中して目を通そうとするのか?

あなたも工夫してみましょう。

〇 「3色以内」におさえる

自由記述のデザインを向上させる上で、「色使い」は極めて重要です。

「でも、色について専門的な知識がない」

「今から勉強を始めたのでは間に合わない」

そう心配する人もいるでしょう。

そこで、自由記述が一気にスタイリッシュになる手っ取り早い方法をお教えしましょう。

それが「3色ルール」です。

逆転合格者の自由記述は必ずといってよいほど「3色以内」におさえられています。

これは色使いの基本中の基本でもあります。

この基本を上手に使いこなしているからこそ、逆転合格者の自由記述は洗練された印象を与えることができているのです。

それよりも多くの色が使用されている場合は、得てして読みにくいものです。

カラフルといえば聞こえはよいかもしれないが、赤、青、黄、緑、紺、紫……と何色も使われていたら、

見ている側は次第に目がチカチカしてきます。

色を下手に使うと、華やかなイメージではなく、うるさい、下品な印象を与えかねません。

3色以内におさえられていれば、スマートで知的な印象を審査官に与えることができます。

どの3色を選ぶのかも慎重に決めなければいけません。

一般的に何かの説明等の文章は「黒」が基本です。

例えば、赤字で何百字もの文章が書かれていたら、読みにくいでしょう。

もし、赤を使いたいのであれば、強調したいポイントで使うべきです。

重要な部分は赤字にしたり、アンダーラインを引けば、読み手の注意を引くことができます。

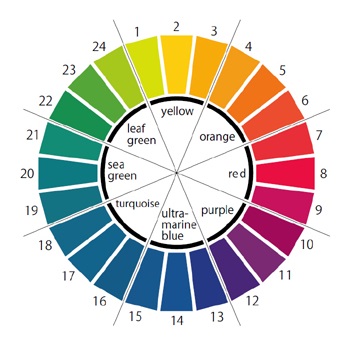

細かい話になれば、色同士の相性もあります。

ネットで検索してみれば、色同士の相性やその色が連想させるイメージを調べることができます。

例えば、「黄色」と「黒」の組み合わせは「警戒色」と呼ばれ、注意を促すなどです。

落ち着いた色を選ぶ人は落ち着いた印象を与え、

明るい色を多用する人は元気な印象を与えるでしょう。

最初に決めたコンセプトに従いながら、いくつかのカラーバリエーションを試作して、

見比べてみるとよいでしょう。

じっくり検討したら、最後はあなたの感覚を信じましょう。

今回は「視覚効果を意識して“伝わる”自由記述を作成しよう!」についてお伝えしてきました。

いかがだったでしょうか?

もし、今回の記事を読んで質問や相談がある方は、ぜひKOSKOS公式ホームページまでお問合せください。

また、KOSKOSではAO入試、推薦入試受験生、保護者を対象に無料個別相談を実施しています。

KOSKOSの認定講師がマンツーマンであなたの質問、相談にお答えします。

次回は「自由記述を作成する際の注意点」についてお伝えしていきたいと思います。

どうぞ、ご期待ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

質問、相談大歓迎!