KOSKOS塾長の小杉です。

今回は「合格る!志望理由書の書き方」ついてお伝えしていきます。

Youtube動画でも詳しく解説しておりますので、是非ご視聴ください!

志望理由書は推薦・総合型選抜の受験生では多くの大学で求められる書類です。

出願書類の中核を担う書類ですから、一番ウェイトが高いといっても過言ではありません。

二次選考の面接に進んだ際には、志望理由書から質問が繰り出されることが多いため、

志望理由書をしっかり書く必要があります。

私が今まで何千人と推薦・総合型選抜の受験生を見てきた中で、合格した人の志望理由書には共通点がありました。

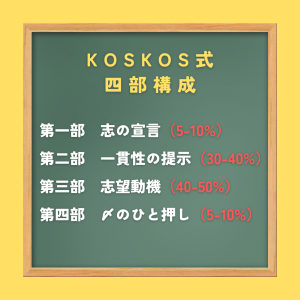

それを良く分析して一つの型を開発しました。それがこちらのKOSKOS式四部構成です。

まずはこの四部構成で守って欲しいことがあります。

それは、志望理由書の全体に占める割合です。

この割合がとても大切になります。

よく「木を見て森を見ず」という表現がありますが、志望理由書では「木を見て森も見る」が大事になってきます

ある一部分だけこだわってもダメで、全体にこだわりつつ細かい部分を見ていくことが大切です。

まずは、この全体の割合についても気を付けて書いていきましょう。

◇第一部 志の宣言

第一部「志の宣言」は、出だしのパートです。

割合としては5-10%とそんなに分量としては多くないのですが、出だしですから審査官の方が最初に目を通すパートです。

ここで「見込みがない」と思われてしまうと次の文章が読んでもらえないとても大事なパートです。

そのため、インパクトを重視して書くように意識しましょう。

実際に「志の宣言」ではどんなことを書けばいいのかご説明していきましょう。

皆さんも「志」と言う言葉を聞いたことがあると思いますが、似たような言葉で「夢」と言う言葉があります。

「志」と「夢」を同じように使っているパターンがよくあると思いますが、この二つの違いがわかりますか?

KOSKOSでは、「志」は利他的「夢」は利己的だと解説しています。

「私の夢は将来お金持ちになることです」

「私は将来、野球選手として活躍したいです」

このようなことを言う人がいると思いますが、それは利己的で「自分のためのもの」です。

これは「志」ではなく「夢」です。

「こういう活躍をして社会に影響を与えていきたいです」

「私は将来、野球選手として人々を感動させたいです」

このように、自分の夢で完結するのではなく、

世のため人のために影響を与えられることが加わると「夢」が「志」に変わります。

これを難しい言葉でいうと「社会的意義」といったりするのですが、「志」には社会的意義があるのですね。

もちろん夢も持ってほしいですが、それに加えて推薦・総合型選抜で求められる志望理由書には、

志望理由書と言うことだけあって「志」を書く必要があります。

自分の「夢」でだけではなく、「社会的意義」を書くことを意識しましょう。

冒頭で「志」をインパクトのある形で載せていくことが求められます。

最初はシンプルでもかまいません。

全体の5-10%なので実際には2~3行くらいかもしれません。

「私は2030年までに子供の事故を半減させたいです」

「そのために○○学部を志望しています」

といったように、最初に結論(志)を書いたうえで次のパートに進んでいきましょう。

短めのパートではありますが、インパクトを意識することが大切です。

◇第二部 一貫性の提示

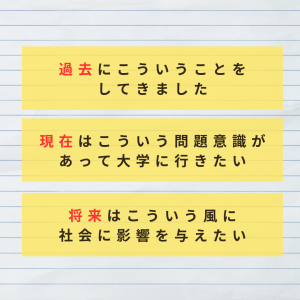

第二部「一貫性の提示」で求められる「一貫性」とは、「過去・現在・未来」の一貫性です。

例えば、下記の文章は一貫性があると言えるでしょうか?

「私は小学校1年生から野球部に入ってずっと野球を続けてきました」

「現在も高校3年生まで野球を続けて甲子園に出場しました」

「将来は大学に進んで卒業後には野菜ソムリエになりたいです」

今まで過去・現在で野球をやってきて、そこに問題意識が生まれたのかと思ったら、

未来で野菜ソムリエが唐突に出てくる。

これでは一貫性がありません。

志望理由書では「一貫性(ストーリー)」が必要になります。

この一貫性がとても大事になってきます。

ここはみなさんが過去に活動してきた事だったり、現在大学で学びたい問題意識だったり、

「将来こういう風になりたい」というところを自己分析したり大学研究しながら、

「一貫性(ストーリー)」を作っていくことが大事になってきます。

これはもちろん一筋縄ではいかないですし、答えはひとつではないので

試行錯誤しながら時間を掛けて「一貫性(ストーリー)」を生み出していくことが大切です。

◇第三部 志望動機

第三部の「志望動機」は全体の40~50%で半分近くを占めるパートになっています。

志望理由書というだけあって、やはり志望動機の部分がメインになってきます。

志望動機ということで、「この大学が他の大学と比べてこっちの方がいい」と言う書き方をする人がいますが、

それではまだ弱いです。

「私はA大学よりもB大学の方がいいです」というのではなくて

「私はA大学やB大学ではだめでこの大学ではならない」という、その大学ならではの理由を書きましょう。

そうではないと他の人の志望理由書と比べた時にどうしても見劣りしてしまいます。

書類審査をする際に志望動機で「うちの大学でなければならない理由」が書かれていたら、

審査官としては「この子を入れないとな」と思ってくれるでしょう。

ですから、とても強い志望動機が必要になってくるわけです。

では、合格した人はどのような志望動機を書いているのかいくつかご紹介しましょう。

①「指導教員」

まずは、「指導教員」です。

「その先生のゼミに入りたい」「この先生の研究を一緒にやっていきたい」

このような想いは他の大学では実現できないことですよね。

それはひとつの「この大学ならではの理由」になります。

②「人的ネットワーク」

次の「人的ネットワーク」とは、大学に集まっている人のことです。

例えば早稲田大学や慶應大学は私大の中ではとても人気の大学ですよね。

偏差値の高さや歴史の深さも人気の理由にはなっていますが、そこに所属できるOB/OG組織に価値があります。

例えば早稲田大学であれば「稲門会」という組織があって、早稲田大学を卒業すると全員そこに所属することができます。

同じように、慶応義塾大学の場合は「三田会」というのがあって、慶應の卒業生が三田会に所属します。

そのOB/OG組織に所属すると卒業した後もずっとつながっているわけですね。

この人的ネットワークというのは受験生が大学に入って卒業してからも、

社会で活躍しようと思ったときにとても力になってくれます。

当然、この二つの大学だけではなく、例えば中央大学だったら法曹界に強い人的ネットワークを持っていたり、

日本大学では建築に強い人的ネットワークだったり、それぞれの大学でOB/OG組織は強みが変わってきます。

もちろん多様な人材がいるというのもありますので、そのあたりを志望動機として書いている方もいます。

③「資格が№1」

例えば「将来弁護士になりたい」といったときに、

弁護士を一人も輩出していない学部だったら説得力がありません。

しかし、東京大学の法学部や中央大学の法学部で同じ弁護士を目指したいと言ったときに、

その実績がトップであるならば「資格実績がナンバーワンの大学で志を実現したい」と言う理由にはなりますよね。

④「地域制」

その他には、「地域制」があります。

例えば、横浜国立大学であれば、横浜の地域活性化がミッションになっているわけです。

もちろん、横浜国立大学だけではなく、千葉大学や群馬大学、それぞれの国立大学は地域活性化を目標に掲げています。

「私は横浜の地で生まれ育ってこの地に貢献していきたい」

「将来、地域活性化をしていきたい」

このような理由であれば大学に行く意義が生まれてきます。

ここで挙げた志望動機はごく一部です。

もちろん大学ならではの理由は他にもたくさんあると思いますので、

色々ディスカッションしながら志望動機を検討していくことが求められます。

◇第四部「〆の一押し」

第四章の「〆の一押し」は、

最後にきちんとまとめて二次面接に進めるようにプッシュすることが求められるパートです。

もちろん「以上が貴校○○学部を志望する理由です」と簡単にまとめても構いませんが、

「どうしても面接に進みたいと思っていて必ず私の長所をアピールできるので、ぜひ面接の機会をいただきたいです」

志望理由書の指定文字数が多い大学であれば、このような最後の一押しを書く人もいます。

もちろん、1~3部でかなりの部分で評価は決まっていますが、

最後も気を抜かずに最後の一行までしっかり想いを伝えることは

面接官の印象として変わってきますので「〆の一押し」もワンプッシュを検討して見て下さい。

本日はKOSKOS式 四部構成「合格る志望理由書の書き方」について解説をしてきました。

ぜひみなさんも合格する志望理由書を書いていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

質問、相談大歓迎!